[ Pick upレポート ]

女性農業者の活躍や事業の様子をピックアップして発信します!

2025.03.31女性リーダー育成支援研修の全カリキュラムが修了し、研修後インタビューを実施しました!

女性リーダー育成支援研修の全カリキュラムが修了し、研修後インタビューを実施しました!

農林水産省「令和5年度働きやすい環境づくり緊急対策のうち女性の労働環境整備・活躍強化事業」を活用し、「女性農業者のための事業推進力&チームマネジメント力アップ研修」を実施しました。

その他、募集時の内容等については、以下のページをご覧ください。

こちらをクリック

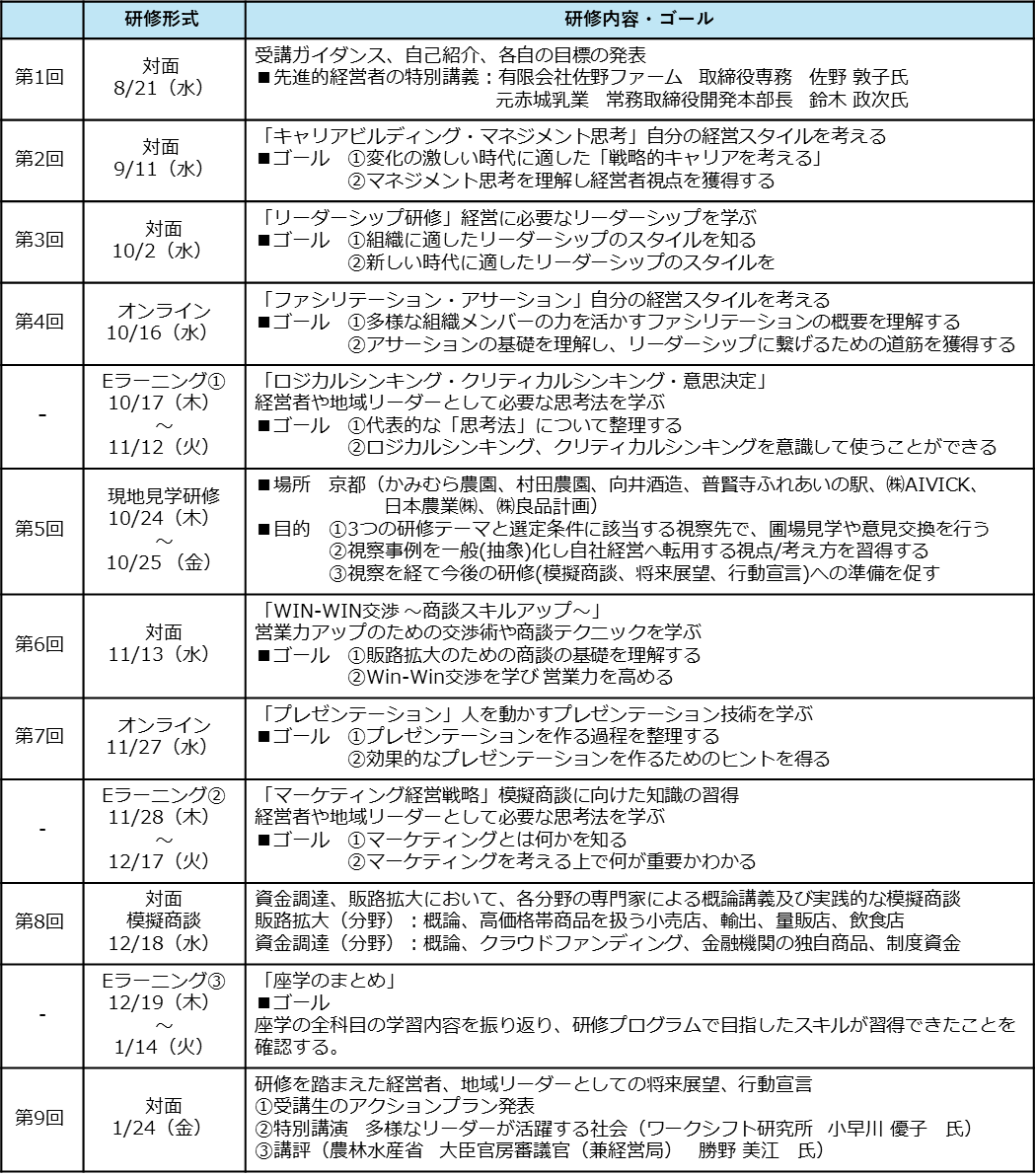

今回実施した研修は、次世代の地域リーダー、経営者・幹部を目指す女性農業者を対象に、以下の3つテーマに沿った、より実践的な知識の習得やスキルアップを目的として、実施されたものです。

<3つのテーマ>

①自社農園内の組織運営におけるリーダーシップスキルの習得

②経営戦略を推進する営業スキルの習得

③地域組織(農業委員会、農業協同組合等)内で活躍するためのスキルの習得

実施したカリキュラム

研修期間:2024年8月21日~2025年1月24日

研修後インタビュー

受講生の研修による変化や成長をより明確に把握するため、研修を通じて特に行動変容や意識の変化が顕著に見られた3名を対象にインタビューを実施しました。小川さん(北海道千歳市)は、自らの意志で社長業を引き継ぐ覚悟を固めるなど、経営者としての一歩を踏み出しました。重石さん(大分県日田市)は、「自分らしい経営」を模索する中で、スタッフと将来のビジョンを共有しながら経営を進める姿勢へと転換しました。鷲尾さん(愛知県愛西市)は、自分らしいリーダーシップを見出し、組織運営や従業員との関係性にも良い影響を及ぼしていた点が顕著でした。それぞれの視点から、研修を通じた気づきや現在の取り組みについてお話を伺いました。

インタビュー①

家業から事業へシフトチェンジ。研修で芽生えた経営者の覚悟

北海道千歳市 小川農場 小川聖子さん

「研修に参加して、社長業を継ぐ覚悟ができた」。そう話すのは、北海道千歳市で農業を営む小川聖子さん。祖父の代から続く小川農場で、兄とともにイチゴやトウモロコシを栽培するほか、直販所の運営や加工品の開発も手がけています。しかし、マネジメント力の弱さが長年の課題で「いまの体制に限界を感じていた」のだとか。打開策を求めて参加したのが「女性農業経営者のための事業推進力&チームマネジメント力アップ研修」。聖子さんはこの研修で何を学び、どのような変化を遂げたのか。その過程を伺いました。

■先が読めない農業経営と向き合っていくために

――研修に参加する前はどのような経営課題がありましたか?

うちの農場は先代から受け継ぐかたちで、兄がいちご栽培を担っていました。私も経営面をサポートするために加わったのですが、折悪しくも先代のころと比べて停滞期が長く続いていました。その原因はハッキリしていて、家族経営ならではの管理の甘さにあったと考えています。

家族経営には、意思決定の速さや柔軟な舵取りなどのメリットもあります。しかし、私たちはこの環境を十分に活かせていませんでした。イチゴやトウモロコシを軸にして、さまざまな事業を展開していましたが、いずれ限界を迎えるのではないかと不安を抱えていました。

そのような状況を招いたのは、私たちが農業経営を専門的に学んだ経験がないことも関係していると思います。農業は予期せぬトラブルがつきものです。悪天候が続いたり、生育不良が起きたり。去年と同じ工程を踏んでも上手くいくとも限りません。そうした不確実な部分をマネジメントでどのようにカバーしていくか。それが、私たちにとって大きな課題になっていました。

■営業スキルが磨かれる実践的な模擬商談

――特に印象に残っているプログラムを教えてください。

営業スキルを学ぶプログラムが、とても印象に残っています。もともと営業には少し自信があり、美味しい飲食店を見つけては「うちのイチゴも使ってみませんか?」と直接アピールするのが私なりのスタイルでした。意外と効果があって、その場で取り引きが成立することも少なくありませんでした。

しかし、研修で学んだ営業スキルは、これまでのスタイルとは全く異なり、レベルが一段も二段も上でした。特に印象的だったのが「模擬商談」です。顧客役を務めたのは、東京都内で飲食業に携わるバイヤーの方。研修に参加していなければ出会うことのなかった、第一線で活躍するプロフェッショナルでした。その方を前に、実際に商品をプレゼンする流れです。本番さながらの緊張感があり、研修会場にはピリッと張り詰めた空気が漂っていました。事務局の方々に叱咤激励されながら、プレゼン資料をまとめたのもいい思い出です(笑)。そのかいあって、模擬商談の評価は上々でした。

――現地見学研修はいかがでしたか?

6、7件の農家や事例を視察したなかで、最も印象に残ったのは京都にあるトウモロコシ農家。 いわば、うちと同業者です。そこの社長はブランディングに力を入れていて、粒が白いホワイトコーンを1本1000円で販売しています。かなり強気な価格設定ですが、売れに売れているのだとか。そんな市場があるとは思ってもみなかったので、衝撃を受けました。

たしかに、ホワイトコーンの希少性、京都ブランド、高い品質……と、人気を集める要素がそろっています。どこまで近づけるかは未知数ですが、うちのトウモロコシにもまだまだ可能性があることに気づかされました。

■自信が湧いて、社長業を引き継ぐ覚悟ができた

――研修前後でご自身に変化はありましたか?

農場の強みや魅力を深掘りする中で、以前にも増してイチゴへの愛着が湧いてきました。振り返ると、これまでは下手に出過ぎていたように思います。「お客さまは神さま」というわけではありませんが、「買っていただいている」という気持ちが強かった。しかし、自分たちのつくるイチゴに自信が持てた今、お客さまとは対等な関係でありたいと思っています。

また、研修を通じて社長業を継ぐ決意も固まりました。事務局の方に何気なく相談したところ、「向いていると思います!」と背中を押してもらえたことも励みになりました。今後は経営体制を根本から見直し、パートさんを主力とする仕組みを整えていく予定です。パートさんたちは意欲的なので私も張り合いがありますね。

*

*

*

意欲に燃える小川さん。経営体性を刷新しながら、自らの手で未来を切り拓こうとしています。現在はさまざまなプロジェクトを構想中で、地元農業者との連携やトウモロコシの収穫体験などアイデアは尽きません。今はまだ小さな一歩かもしれませんが、ゆっくりと、しかし着実に前へ進んでいます。

インタビュー②

美味しいスイカを届けるために、ふりや重石農園の新たな一歩

大分県日田市 ふりや重石農園 重石紀子さん

スイカの名産地として知られる大分県日田市。この地で20年近くにわたり、美味しいスイカを追求し続けてきた農園があります。それが「ふりや重石農園」です。とくに人気の品種は、黄色スイカの 「金色羅皇(こんじきらおう)」。過去には品評会で受賞し、テレビ番組でも紹介されたこともある逸品です。順調に見える農園経営ですが、重石紀子さんは「軌道に乗った反面、課題も見えてきた」と語ります。自分らしい経営ってなんだろう――、そう模索する中、さらなる成長を目指し「女性農業経営者のための事業推進力&チームマネジメント力アップ研修」 に参加。研修を通じて得た学びや今後の展望について、お話を伺いました。

■手さぐり状態で追い求めた「自分らしい経営」

――今回の研修に参加した経緯を教えてください。

夫婦で農業に携わるようになって約20年、軌道に乗ってきたタイミングで、私に何ができるのかを改めて考えるようになりました。夫は今も変わらず栽培に専念している。それなら、私はもう少し経営の方に目を向けてみようかなと思ったんです。目標は「自分らしい経営を見つける」こと。とはいえ、どこから手をつけていいのかまったくわからない状況でした。それでも「いまが頑張りどき!」と気合を入れて、ひとまず情報収集することに。県や市の担当窓口に掛け合って、農業勉強会や女性農業者の集まりなどを紹介してもらいました。そこから少しずつ道が拓けていき、今回の「女性農業経営者のための事業推進力&チームマネジメント力アップ研修女性農業者リーダー研修」につながったんです。

■研修に参加して、将来のビジョンが見えてきた

――研修時の印象的なエピソードについて教えてください。

どのプログラムも刺激的でした。女性農業者といっても、境遇は人それぞれ。個人経営であったり法人経営であったり、働いている環境も多種多様でした。これまで触れることのなかった情報が一気に流れ込んできて、頭がパンクするかと思ったくらい(笑)。SNS経由で知り合ったスイカ農家さんと対面できたのも嬉しかったです。直接話せたことで、お互いの取り組みや工夫について、深い部分で共有できました。

参加者たちが悩みを打ち明ける場面も多かったです。こちらでは難なくこなせていることが、別の農場では悩みのタネになっていたりして。「うちがやってきたことは間違いなかった」と自信にもつながりました。

――研修前後でご自身にどのような変化がありましたか?

そのほかの変化としては、農園のスタッフと仕事上のコミュニケーションをとる機会が増えました。例えば、これまでは直近の作業だけを伝えることが多かったのですが、今は月単位、半期単位、年単位……と先々の予定を共有するようにしています。私たち夫婦だけではなく、みんなで同じ将来のビジョンに向かって、働けると嬉しいですね。

■一人でも多くのお客さまに美味しいスイカを届けたい

――今後の展望を教えてください。

ビニールハウスの増設を検討しています。近年は夏の猛暑をはじめとして気候の変動が激しく、収穫量が安定しづらい状況が続いています。そのため、せっかく注文をいただいても発送をお待たせしてしまったり、品切れで泣く泣くお断りしたりすることも少なくありませんでした。

また、10月から12月にかけて出荷する「秋スイカ」の栽培にも力を入れていきたいです。秋スイカはまだ市場にあまり出回っていないため、しっかり生産体制を整えれば大きなチャンスにつながります。こうした背景からも、ハウスの増設は最優先事項といえるでしょう。もちろん、単に生産量を増やすだけでなく、「品質向上」を前提としたうえでの試みです。

*

*

*

「日田市の農業ももっと盛り上がってほしい」 と語る重石さん。今後は女性農業者のコミュニティ拡大も考えているのだとか。その挑戦は地域の活性化につながり、やがて農業を次世代につなぐ道しるべに。農園と地域の未来を見据えながら、重石さんは今日もスイカづくりに情熱を注いでいます。

インタビュー③

自分なりのリーダーシップを発揮して、“攻めの農業”に挑戦

愛知県愛西市 株式会社アグリワシオ 鷲尾純代さん

愛知県愛西市にあるアグリワシオは、4代続くレンコン農家。農園は東京ドーム4個分もの広さを誇り、繁忙期には毎日2.5トンのレンコンを出荷しています。2021年に法人化し、農園は転換期の真っただ中。さらに一歩前へ進むため、鷲尾純代さんは「女性農業者リーダー研修」に参加しました。「自分なりのリーダー像が見えてきた」と、顔をほころばせる純代さん。ゆくゆくは、跡を継ぐ息子さんを支える存在になりたいと考えています。今後、研修での学びをどのように活かしていくのか、その思いを伺いました。

■積み重ねてきた農業のノウハウを経営にも活かしたい

――女性農業経営者のための事業推進力&チームマネジメント力アップ研修に参加した経緯を教えてください。

■協調性を高め、助け合いを促すリーダーとして

――特に印象に残っているプログラムはありますか?

夫や従業員からも「研修に参加してから変わったね」と言われることが増え、大きな手ごたえを感じています。特にコミュニケーションの取り方を見直したことが大きな変化でした。これまでは感覚的に話してしまいがちでしたが、順序立ててロジカルに伝えることを意識するようになったんです。そのおかげで、仕事の話で意見が食い違うことも減り、スムーズに意思疎通ができるようになりました。

さらに、研修を通じて農園が抱えている課題が明確になり、解決のヒントも見えてきました。プログラムを受けていく中で、どんどん視界が開けていくような心境。これまでは忙しさにかまけて勉強会や研修などに参加してこなかったのですが、これからは積極的にスキルアップを目指していきたいです。また、発表資料をPowerPointで作成したり、Zoomでオンライン研修を受講したりと、新しいことに挑戦しました。事務局の皆さんが丁寧にレクチャーしてくれたおかげで、安心して研修に取り組むことができ、感謝しています。半年ほどの研修期間で、なんだか自分が一人前になったような気分でした。

■農園の担い手のために、今できることに力を注ぐ

――今後の展望について教えてください。

今後は、“攻めの農業”に転じていきたいですね。先代の頃からその方針は掲げていたのですが、ようやく本格的に動き出す流れになりました。「現状維持」 は一見すると安定した選択に思えますが、続けていればいずれ限界が訪れます。これからの時代、生き残っていくためには挑戦し続けることが大切です。それに挑戦のハードルが高いほど、達成したときの喜びも大きくなりますよね。農園の規模が大きくなれば、労働力の確保がより重要な課題になってきます。裏を返せば、従業員なくして農園の成長はありえないということ。そのため、以前から従業員が働きやすい環境づくりに力を注いでいます。さらに雇用が増えれば、地域経済への貢献にもつながるのではないでしょうか。

少し先の話になりますが、次男が農園を継いだあとのことも具体的に考えていかなければなりません。今は「農業は天職だ」なんて言っていますが、いずれ農業の厳しさに直面する日も訪れるでしょう。また、現在の主な取引先はJAですが、息子の代で販路拡大する可能性も十分に考えられます。彼にとって大きな転機が訪れたとき、先代として私たち夫婦に何ができるのか。今から自分自身も研鑽を積み、来るべき日に備えていきたいです。

*

*

*

純代さんが「レンコン栽培は、教科書があってないようなもの」と話すように、試行錯誤の積み重ねが今のアグリワシオを築き上げてきました。そして、120年近い歴史の中で、新たな変化の兆しも見え始めています。挑戦し続ける姿勢は5代目にも受け継がれるに違いありません。アグリワシオはさらなる成長を遂げながら、今後も地域とともに歩み続けていきます。

■研修生の感想(一部紹介)

- すでに経営に携わっている全国の女性農業者と出会うことができ、講義もお互いに高め合いながら受けることができました。今後も繋がりを大切に成長できればと思います。今回の研修のwin-win交渉やプレゼンテーションなどを特に活用して法人内で「有機農業部門」を立ち上げること、給料のアップが実現化しました。

- 事務局の方、講師の方々、手厚くしていただき本当に感謝しております。皆さん、ハイレベルな方々なのに対等に接していただき心地良い空間でした。ありがとうございました。

- 貴重な機会をありがとうございました。市町村を跨いだ活動は県下でも限られており、志が高い方々と触れ合えた時間はかけがえの無いものとなりました。また、レベルの高い講師の方々や事務局のきめ細やかな対応には助けていただきました。普段なら、知り合う事も少ない農水省の皆さんと触れ合えた事も貴重な体験です。こんな機会と出会いをこの先も継続し、活動の幅を広げて行きたいと思います。実際、地元女性農業者さんと農水省の方との交流会をしたり、地域社会の問題を話合いに参加したりと講義で培った知識が役立つ場面が満載です!出来ますなら、1年後3年後と進捗を報告出来る会など開けたら良いなと思っています。まだまだ寒い日が続きますが皆さまもご自愛下さい。重ね重ねになりますが、本当にありがとうございました。

- この度は、参加させていただき感謝でいっぱいです。最初は、立派な経緯をお持ちのメンバーばかりで場違いだったかなと後悔していました。でも、経験のない経営をやらなければいけない状況の中、悩んでばかりの毎日から一歩踏み出したくて勇気を持って参加したところ、大変学びが深く今後の原動力にもなることができました。私のように悩んでいる女性農業者のためにも、引き続きこのような研修が続いていけば嬉しいなと思います。

- コーチングが含まれているこの農業系の研修は、とっても貴重なものです。今後も続けて頂きたいし、次の段階のものがあれば参加したいと思います。有難うございました。

- 半年間大変お世話になりました。研修前は頭にモヤがかかったような状態で、グループで動いているときも感覚で動いたり、考えをまとめきれなかったり上手くいかない状況でした。今ではロジカルシンキング・クリティカルシンキングやwin-win交渉などを頭の片隅に置きつつ行動するようになり、昔より自分自身の意識が楽にもなりましたし、全体を俯瞰して見れるような心の余裕ができたと思います。おかげで頭の中のモヤは無くなり、明確な道筋が見えたように感じています。今後は自農園のマネジメントも力を入れ、経営理念を目標にして戦略までのギャップを仲間と足並み揃えて一緒に埋めていけるように考えていきたいと思います。これからも壁が立ちはだかる事は多々あると思いますが、最強の武器を手に入れた私はへこたれず頑張れると思います。凹んだ時には資料を見返して頑張ります!事務局、講師の先生方、そして受講生のみんなに心から感謝申し上げます!