2025年1月31日

イベントレポート│世界的潮流のなかで考える、地域に合った環境×農業の両立

今、世界を見渡しても、日本の農業戦略(=みどりの食料システム戦略)としても、自然環境と農業の両立を目指す動きが加速しています。

しかし、この動きをグローバルな視点のみで捉えることは本質を見失う危険があります。

大切なのは、農業は産業であり、そこに人と地域社会と自然環境がセットになっていることです。

今回は、沖縄県で2024年12月に開催された「沖縄県特別栽培農産物栽培マニュアル 発行記念講演会」のイベントレポートを通して、世界的潮流のなかで考えるべき地域に合った環境×農業の両立についてお伝えしていきたいと思います。

▽「沖縄県特別栽培農産物 栽培マニュアル」

沖縄県特別栽培農産物 栽培マニュアル|沖縄県公式ホームページ

※上記ホームページ内より無料でダウンロードいただけます

▽「沖縄県特別栽培農産物栽培マニュアル 発行記念講演会」(2024年12月19日(木)開催)

動画や音声で見聞きしたい方はYouTubeをどうぞ!

【前半】(36分14秒)

①開会の挨拶(沖縄県農林水産部 前門尚美部長)

②沖縄県特別栽培農産物栽培マニュアル説明(アグリイノベーション大学校学長/株式会社マイファーム取締役 石原北斗)

【後半】(59分26秒)

基調講演「未来を耕す:環境保全型農業の現状と未来」(株式会社マイファーム代表取締役 西辻一真)

<ハイライト>

1. 沖縄県特別栽培農産物とは

2. 実証実験から生まれた地域専用マニュアル

3. なぜ特別栽培なのか

4. 実証実験で見えてきたメリット

5. もちろん課題も

6. まとめ

1.沖縄県特別栽培農産物とは

そもそも「特別栽培農産物」という言葉をご存知でしょうか?

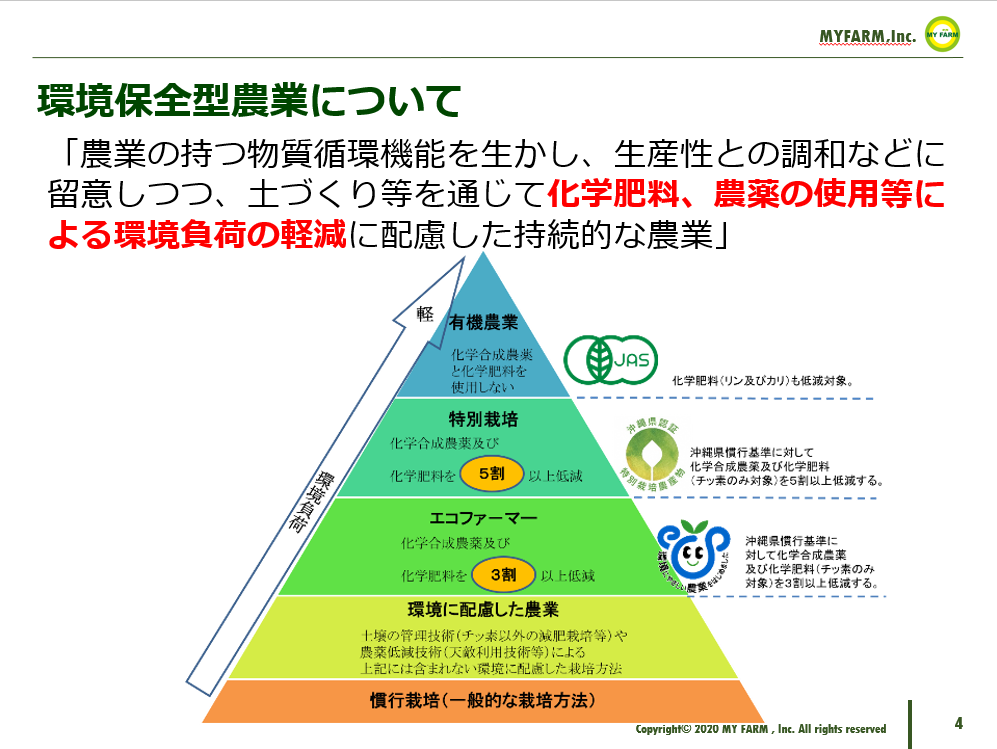

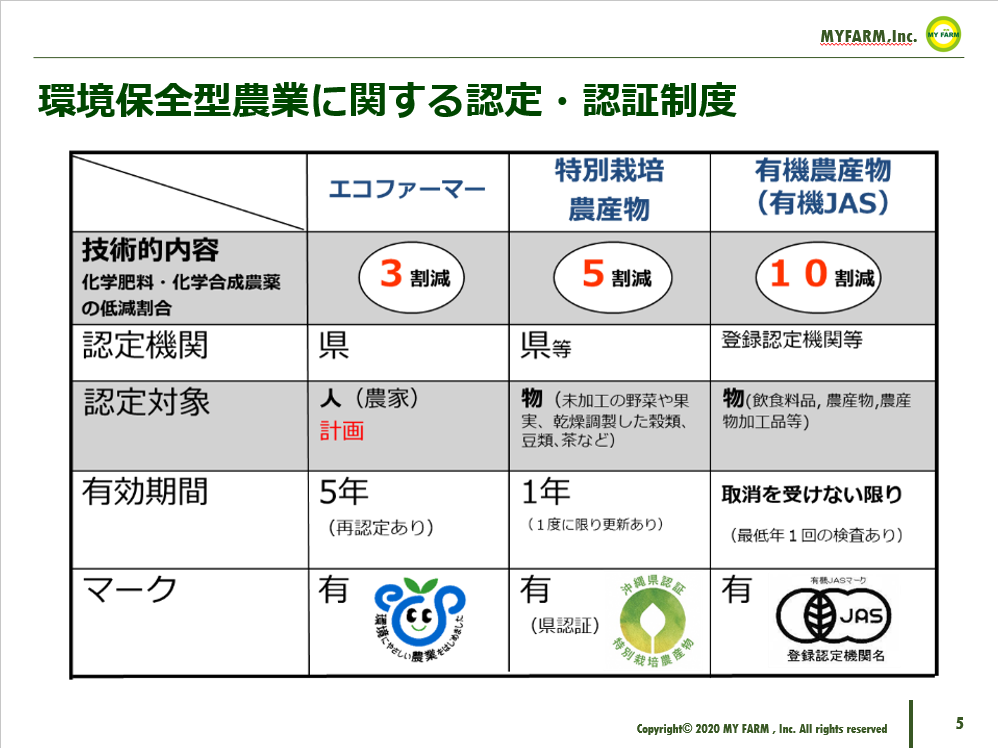

農林水産省では、生産された地域の化学農薬・化学肥料のレベルに合わせ、表示ガイドラインを定めています。よく目にする「オーガニック」という言葉も生産・販売においては「有機JAS認証」というガイドラインが厳密に定められており、その段階の1つです。

「特別栽培農産物」というのは、この表示ガイドラインの中で、生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われてる節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、化学農薬のうち節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物のことを指します。

沖縄県では、この特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき、県内で栽培された農産物を「沖縄県特別栽培農産物」として認証をしています。

これらの認証や表示ガイドラインは、消費者の農産物への信頼度・環境配慮を担保し、持続可能な環境保全型農業の推進を図ることが目的です。

このブログを読んでくださっている全ての”食べる”皆さんにとって素敵な制度です。

ぜひ農産物を買うときに注目してみてください。

2.実証実験から生まれた地域専用マニュアル

「ふむふむ、そういう私たち全ての”食べる”人にとって、国や県・農業者の方々が素敵な制度で私たちの安心安全な選択肢を提供してくれているのね」

そのように理解してくださった皆さん、ありがとうございます。

では、どのようにしてその基準を統一して農業者の方々が生産するのか。

そこが一番むずかしいところです。

その問題意識から生まれたプロジェクトが、今回の「沖縄県特別栽培農産物栽培マニュアル」です。

このマニュアルのすごいところは、「沖縄県特化型」という点。

冒頭に書いた通り、農業は地域によって土も、水も、虫も、気温も様々な違いがあります。そのため沖縄県に合ったマニュアルが必要です。

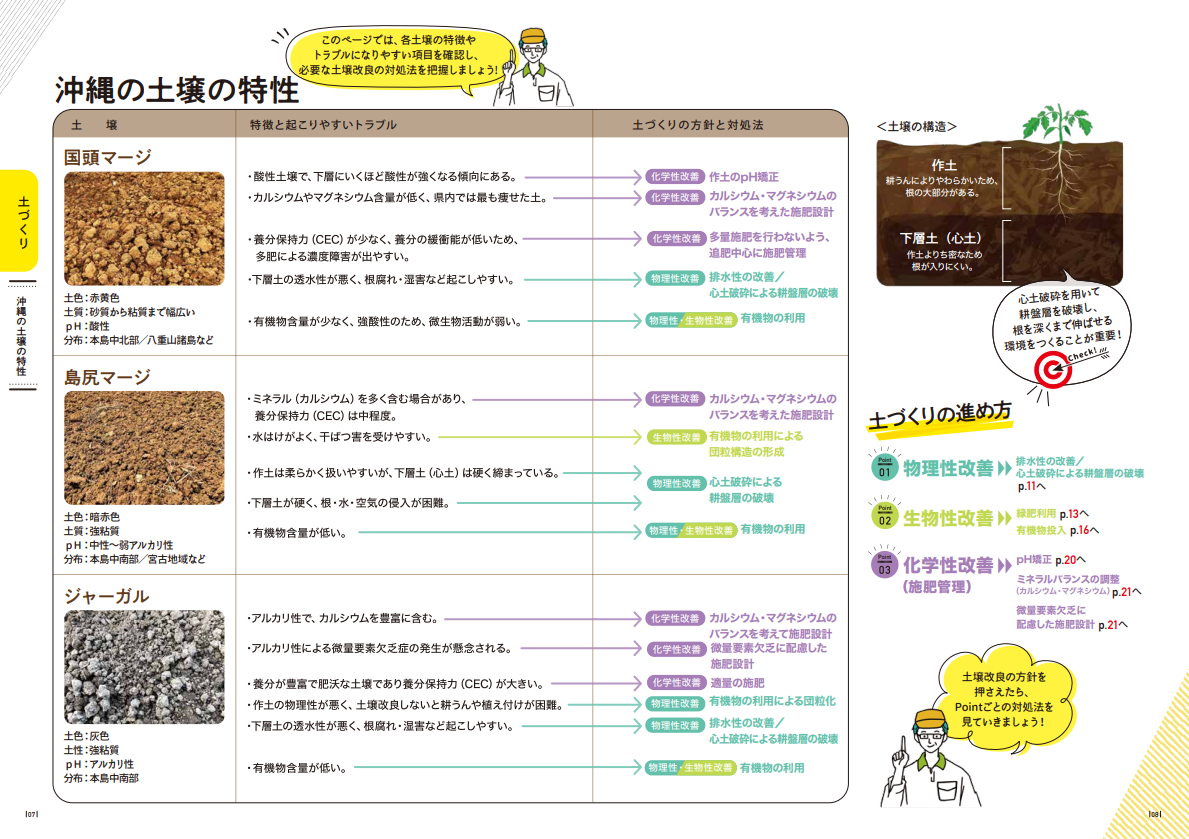

例えば、土。

マニュアルの1ページ目(※下の画像)をご覧ください。これひとつとっても違いがいっぱいです。

そう考えると、本当に農業者の方々は専門性の高い自然相手のプロフェッショナルだと尊敬できます。

ただ、沖縄県では特別栽培農産物認証の件数は増えつつある一方で、近年では伸び率は鈍化傾向。

そこで、特別栽培のマニュアルを作ることで、沖縄県内で共通言語として「沖縄県の特別栽培」が広がりやすくなるよう土壌整備をしようというわけです。

今回マニュアルが誕生したことで、特別栽培の件数が伸びていく未来が見えてきます。

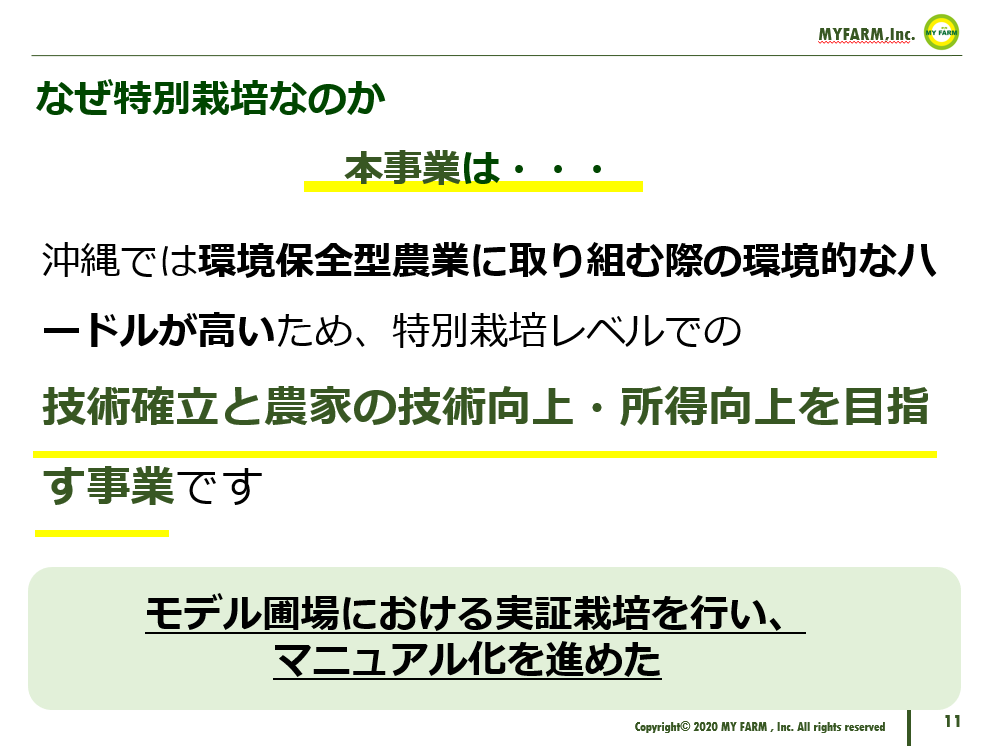

3.なぜ特別栽培なのか

「あれ、化学農薬・化学肥料を使用しない有機JASの方が凄いのでは?上位互換?のような気がしたけど、なんで特別栽培なの?」

という疑問が浮かんだ方は素晴らしいです。

一見すると、そう考える人も少なからずいるかと思います。

でも、ここに地域性というものが出てきます。

全てが人間の都合通りにいくことはありません。沖縄特有の事情があることを忘れてはいけないのです。

詳細は記事冒頭で紹介した講演会の動画をぜひ見てほしいのですが、講演内で話のあった「なぜ」への回答を紹介します。

<なぜ特別栽培なのか?>

1.慣行栽培から切り替える際に、有機栽培よりも取り組みやすい

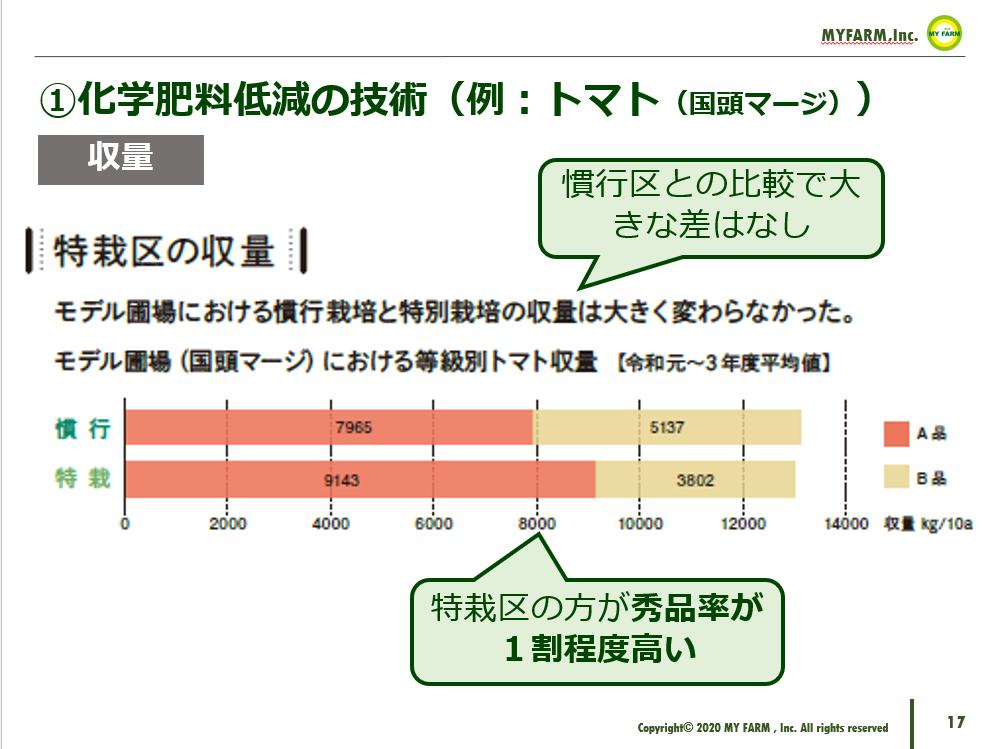

2.慣行栽培と同等の収量ができる

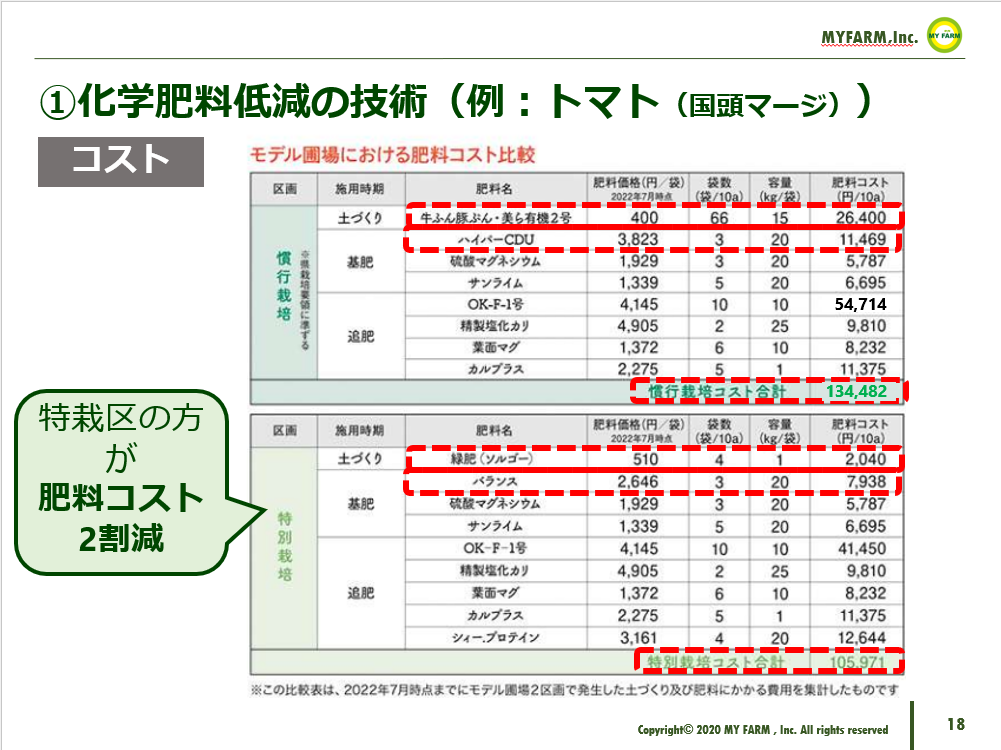

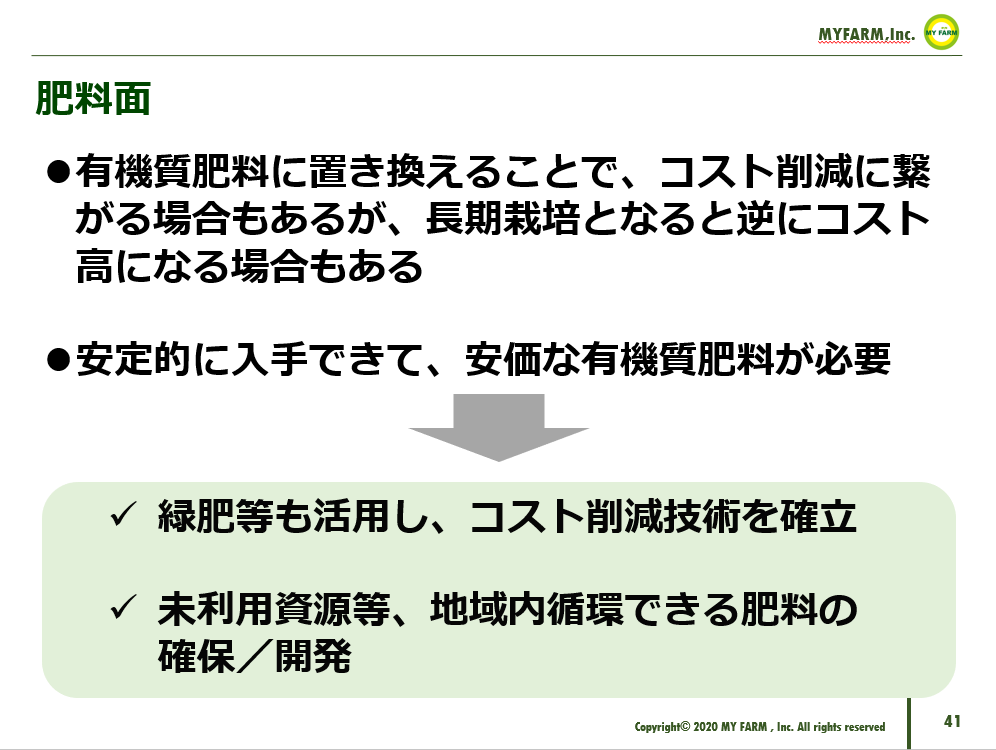

3.一部有機質肥料に置き換えることでコスト削減に繋がる場合がある

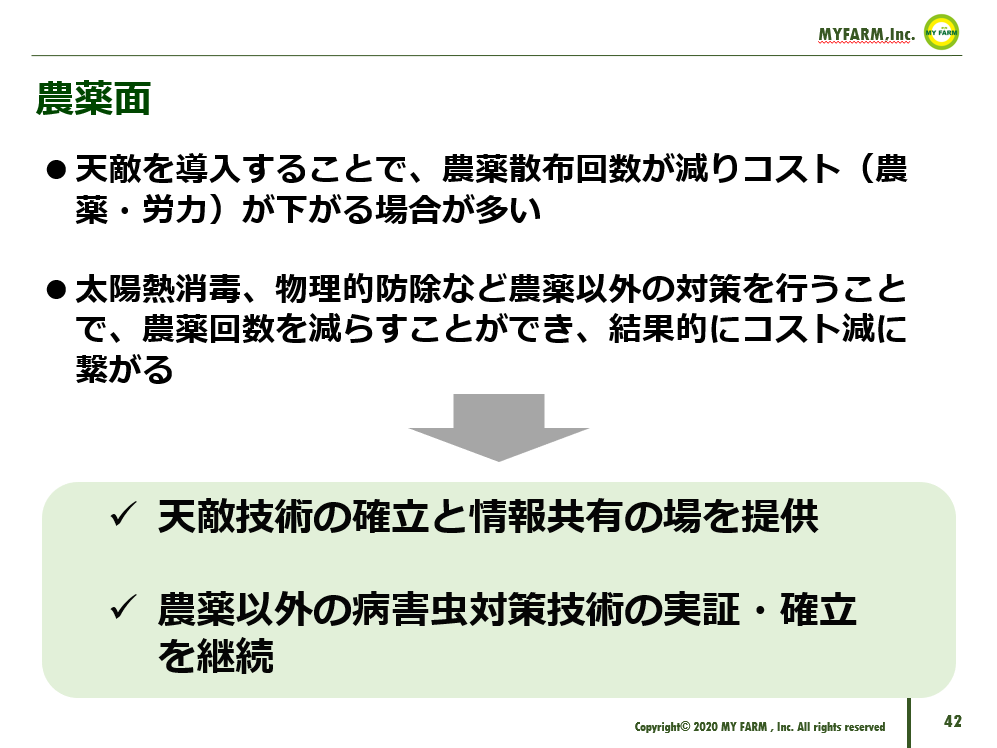

4.有機JAS農薬への置き換えや天敵の利用により、コスト削減(農薬代・人件費)に繋がる場合もある(特にピーマンやトマト)

つまり、環境保全型農業に取り組んでいく際に考慮すべき沖縄特有の環境的なハードルに対して、「特別栽培」は「技術確立」に加えて「農業者所得の向上」の両立を目指せる可能性のある基準なのです。

理想論ではなく、現実的な視点も入れて、各地域に合わせた基準で変えていく。

そうした地域のグラデーションの総和が地球規模になった時に、真の意味での持続可能な環境保全型農業の姿が見えてくるのだと思います。

4.実証実験で見えてきたメリット

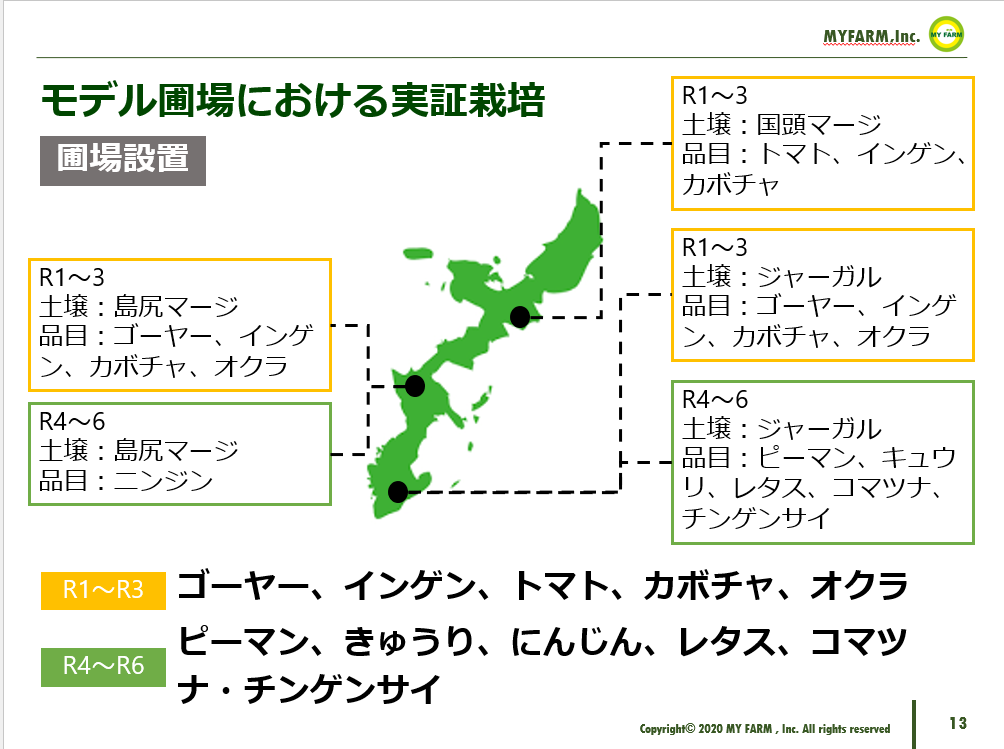

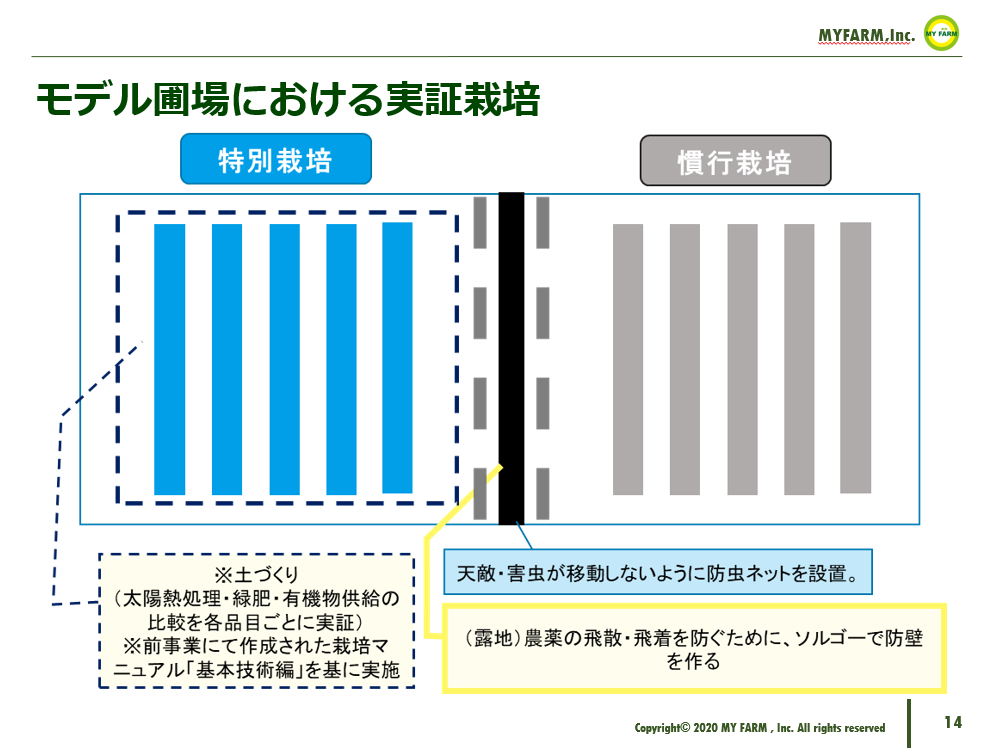

株式会社マイファームでは、自社生産農場と地域の協力農業者とで実証実験を行いながら、マニュアルを1つずつ完成させてきました。

南北に長い沖縄県のエリアごとに、土質や野菜品目の比較実験を続けてきました。

なかなか緻密に行っています。

講演のなかではトマトの例を挙げて紹介しました。

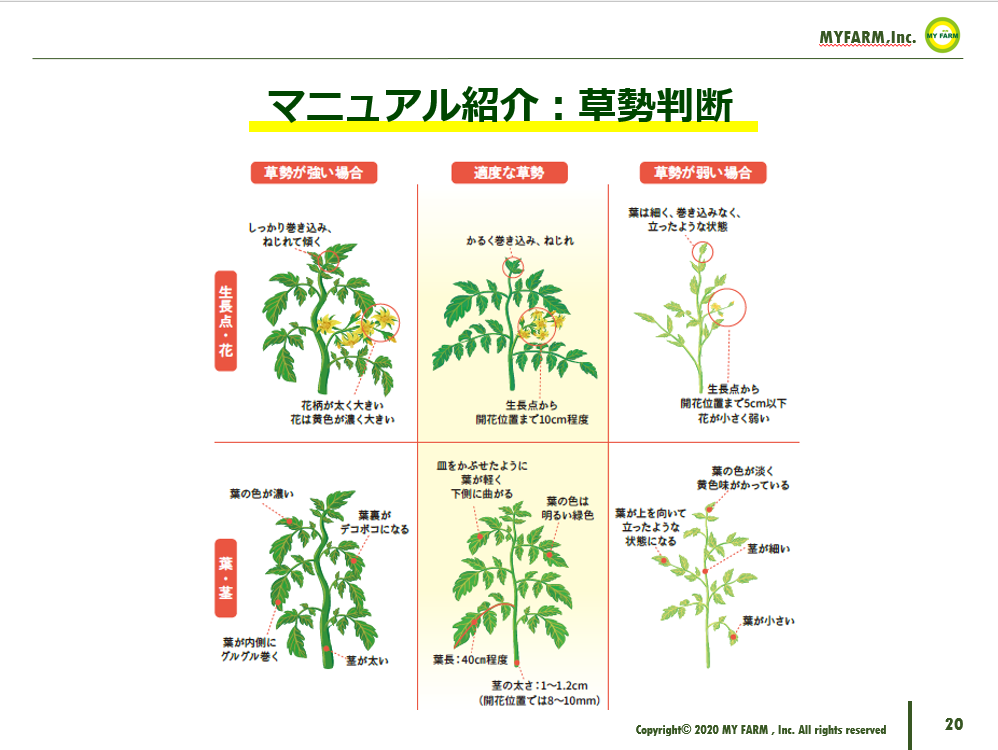

実証実験の結果として、収量やコストなどで優位性が見られ、そのメリットが出るような方法や設計方法をマニュアルに細かく詰め込んでいます。

とても専門性の高い内容ですが、農業のことを知らない方でもなかなかに面白いので、マニュアルに目を通してもらえると嬉しいです。

家庭菜園の定番であるトマトでも「こんなに見るポイント・考えるポイントがあるんだ!」と楽しく、学びたくなってしまうと思います。

農業の奥深さを感じて、沖縄県の農業やその産品に思いを馳せてしまうはずです。

沖縄旅行するときにも見え方が1つ増えて楽しいですよ。

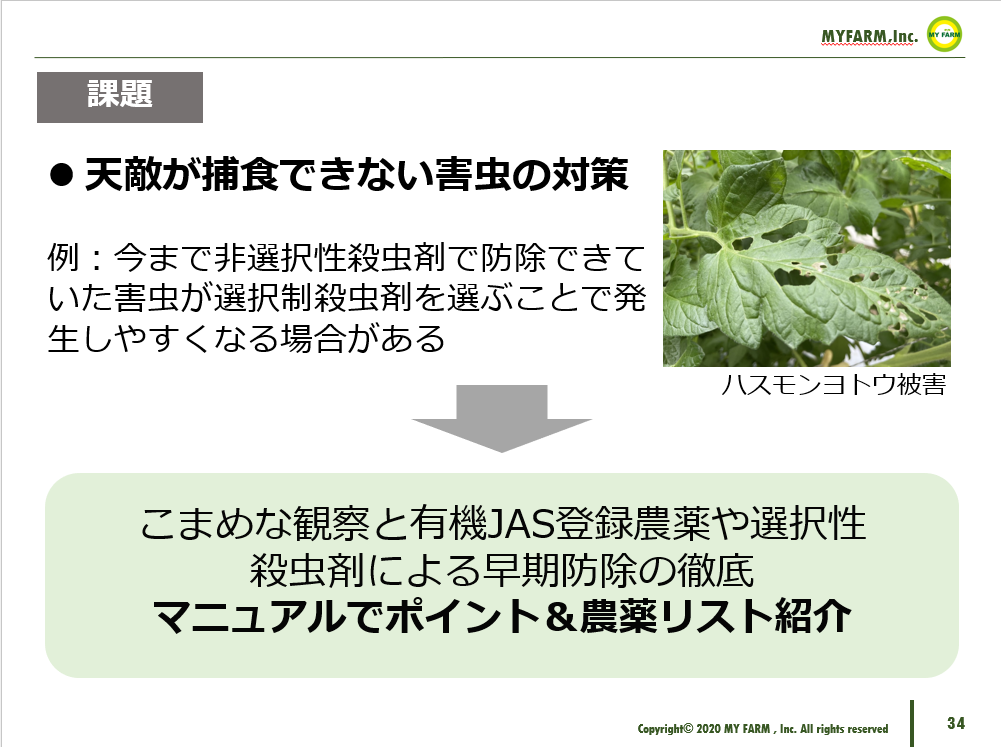

5.もちろん課題も

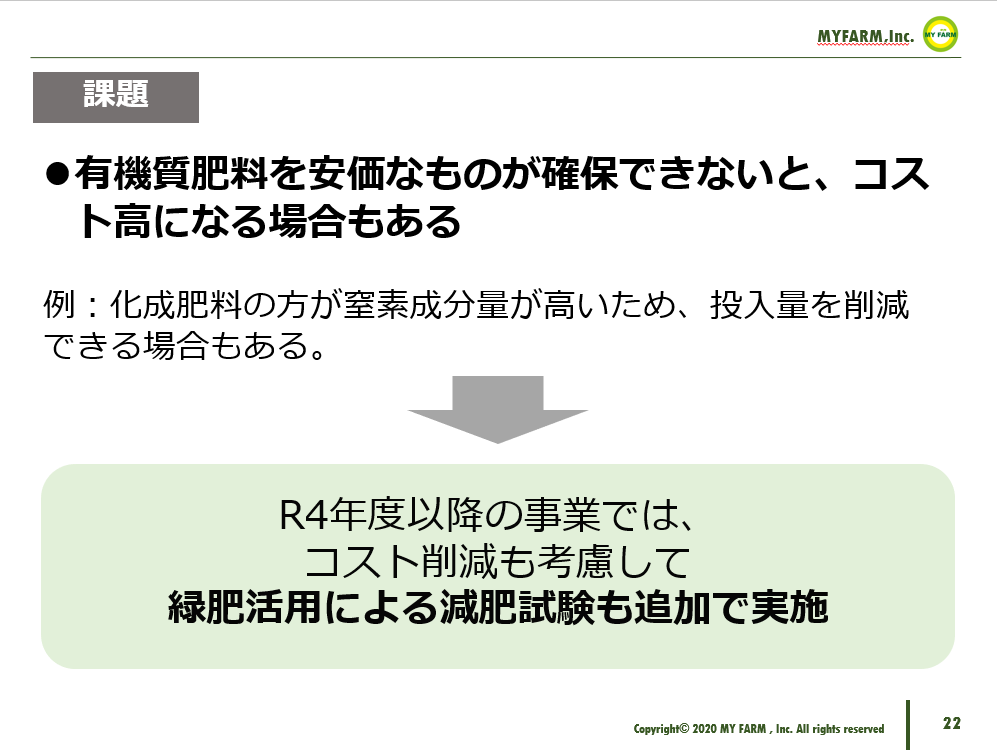

成功の陰には課題もあり。

世の中は白と黒、コインの裏と表だけではありません。

実証実験にトライする中で課題も見えてきました。

例えば、こんなものがあります。

特別栽培ということは、自然の力を活かす農業技術の割合が多いということです。そのため、化学農薬・化学肥料を使う慣行農法よりも一筋縄ではいかない要素が出てきます。

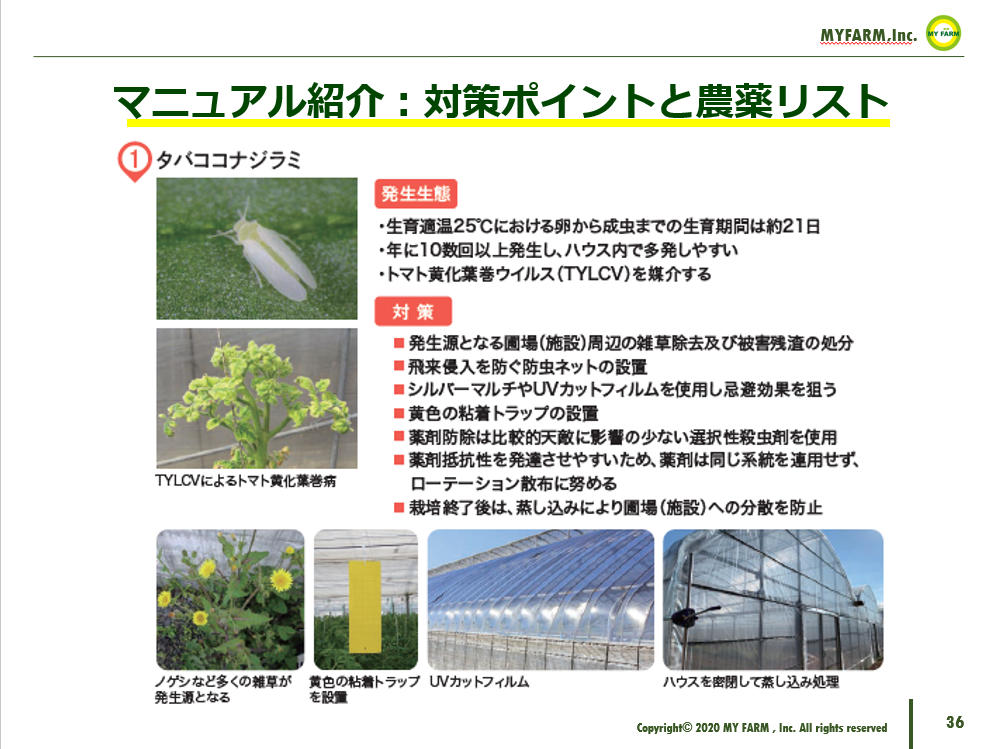

しかし、それらの課題を先に実証実験してきたからこそ、農業者の方々が参考にするマニュアルの中には、課題の解決策やポイントを整理して掲載しています。

まさに集合知です。

このような実証実験とデータ集約・分析を通して、「基礎編」「作物編」がマニュアル化されました。

6.まとめ

さて、長くなりましたが「実際のところ、特別栽培はどうなの?」ということをまとめます。

つまり、いい面もあれば難しい面もある、というまとめです。

私たちは、世の中の課題に対して全てを解決できる「魔法のような答え」を求めがちです。

今回の事業責任者である石原氏は講演会の最後にこう言いました。

「特別栽培だからうまくいくということではなくて、こういった情報を各地の生産者とやり取りをしながら綿密に取り組んでいくことによって、より技術が発展していくんじゃないかな、と思っています。」

では、技術が発展するとはどういうことでしょうか?

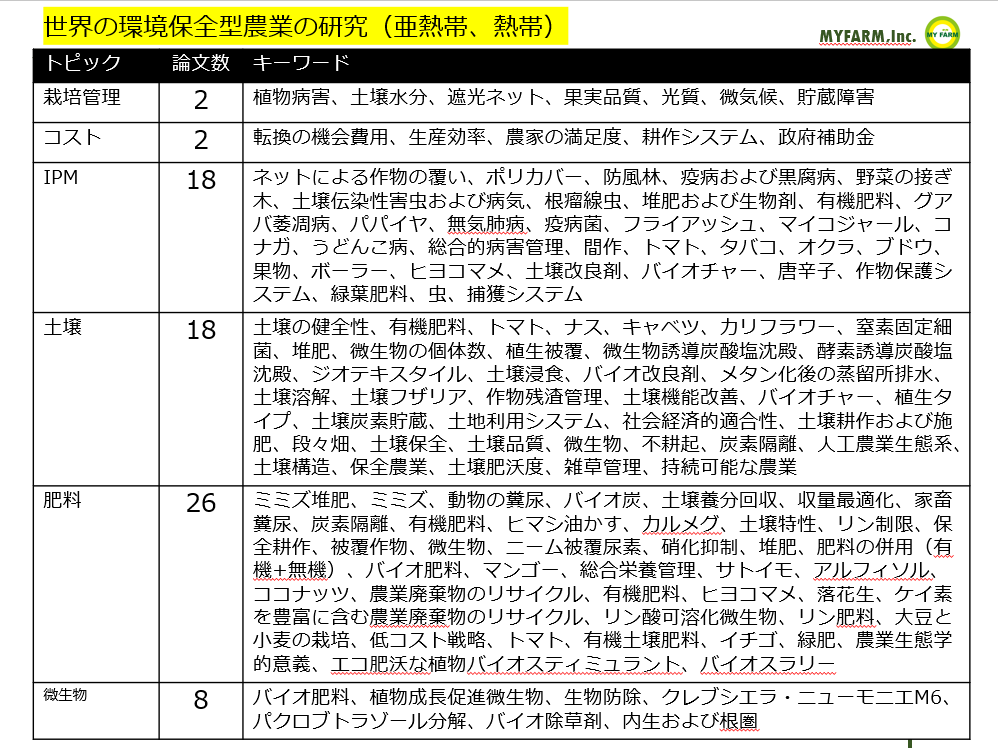

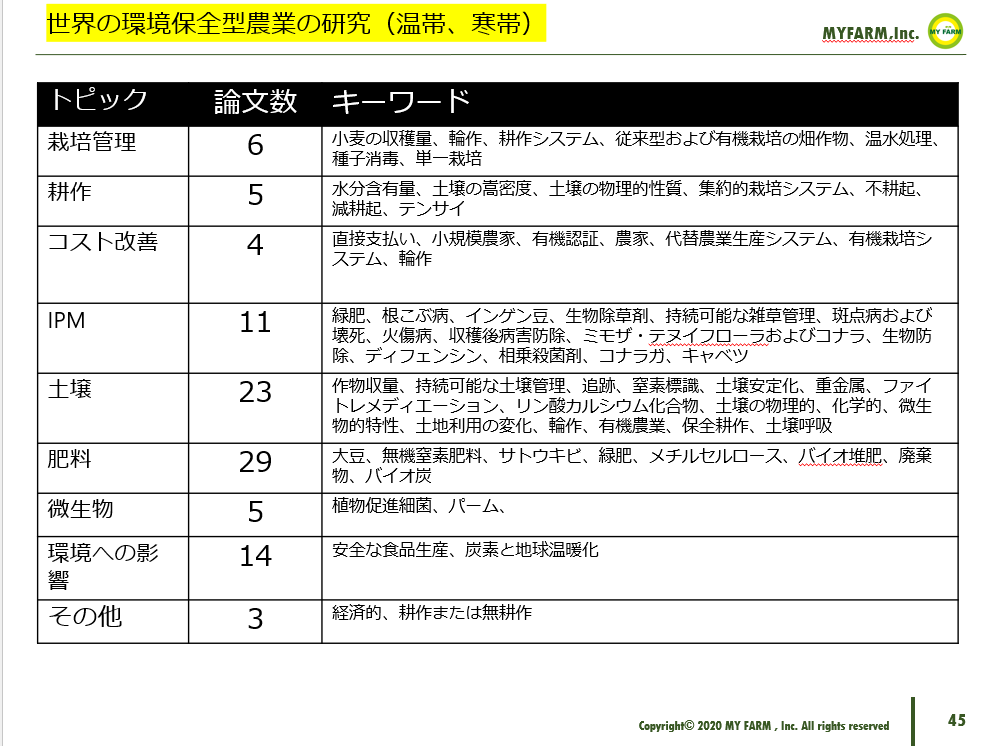

次の表は世界の環境保全型農業の研究を一覧にしたものです。

環境保全型農業というテーマに対して、世界中でいろんな取り組みがされています。これだけの研究が盛り上がっています。

つまり、世界はこれが未来のスタンダードになるよ、という示唆でもあります。

沖縄県はもちろんのこと。日本全体でも最近は気温が上昇しており、亜熱帯気候になりつつあります。

そうした場面を考えた時に、日本全体としてたくさんの農業技術の選択肢を持っておくことは重要な戦略です。

また、地域性を踏まえて、世界が求める水準の農産物を生産することも、地域独自のオリジナリティの醸成に繋がってくるのではないでしょうか。

少しでもご興味を持った方は、ぜひ「沖縄特別栽培農産物マニュアル」を読んでみてください。

なんと無料です!!

▽「沖縄県特別栽培農産物 栽培マニュアル」

沖縄県特別栽培農産物 栽培マニュアル|沖縄県公式ホームページ

※上記ホームページ内より無料でダウンロードいただけます

~おまけ~

■協力農業者のリアルボイス

マニュアル実証実験にご協力いただいているトマト農家の東風平朝和さん(写真右)

沖縄県八重瀬町東風平地域でトマトを中心にたくさんの野菜を育てています。

特別栽培を行うことによって、収支や経営的にはそこまで以前と変化がないのですが、慣行農法で必須の農薬散布の時間が減り、時間が生まれました。おかげでトマトをよりお世話する時間に充てられています。

何より特別栽培マニュアル事業をきっかけに、マイファームさんや部会を超えた農家さんと情報交換ができるのもありがたいです。

■マイファーム担当者も「移住し、本気でした。」

間瀬文香さん(写真左)

6年前に「沖縄に拠点を置いて地域に根差した事業を行うので担当にならない?」と社長から声をかけてもらい、沖縄に移住をしました。

マイファームとしては、少しだけ沖縄での仕事がありましたが、ほぼ関係性のないところからのスタート。

まずは立ち上げをしていく中で、人脈づくりや情報収集の毎日でした。たくさん飲み会にも参加しました。

沖縄県特別栽培農産物マニュアル事業は、沖縄に特化した、沖縄のための環境保全型農業です。

まずは県関係者・JA・資材等農業関連事業者・生産者・専門家などと、どういった試験をしていくか、協議を重ねました。

環境保全型農業というのは、土づくり・施肥管理・病害虫管理と幅広く様々な技術を組み合わせることが重要なので、沖縄だからこその方法を検討して実証しての繰り返しでしたが、お陰でとても幅広い知識と経験を積むことが出来ました。

本当に多くの方に関わってもらい、多くのご意見をいただきながら、マニュアルという形に落とし込むことができました。

もちろんマニュアルを作って終わりではなく、環境保全型農業に取り組む生産者が増え、所得向上や沖縄の農業をより魅力的にするための活動を今後も続けていきます。

■おわりに:マニュアルを共通言語に未来へ

農業の世界は身近なようで、生産と消費の現場が離れてしまっています。

そのためか、栽培方法を含む様々なことが、二元論で語られがちで、すれ違いが起こってしまいます。

私たちマイファームは、人と農の距離を近づけ、農業技術も様々な価値観もグラデーションが必要だと考えています。

今回の沖縄県特別栽培農産物マニュアルをきっかけに、いろんな農業技術のグラデーションが生まれ、いろんな人が互いに情報共有し合って、未来を良くしていく姿を想像しています。マニュアルはそのための共通言語になっていくはずです。

そして、言語はどんどん変化していくことも大切だし、面白さであると思います。

ここから沖縄の農業文化が新たな1ページを刻むことを期待し、応援し続けます!

★最後までお読みいただきありがとうございました!

マイファームでは、これまでの農業経験の有無を問わず「自産自消できる社会」っていいな、と共感したメンバーが集まっています。スタッフ自身が、誰よりも自産自消を楽しみ、農や自然への理解を深めながら働いています。

マイファームで働くことに興味のある方は、ぜひ採用情報ページをご覧ください。

⇒マイファームで働きたい方へ