2025年7月2日

現場レポート│神奈川・愛川町で育てる、有機のお茶。清流の町から“やさしい一服”を

「きれいな川を未来に残したい」

そんな想いを原点に、マイファームは神奈川県・愛川町で有機のお茶づくりを始めました。

今年、二度目の収穫期を迎えた茶事業。

“自然と調和する栽培”を目指し、地元の方々や社内外の仲間と手を取り合いながら、茶の収穫に臨んでいます。

今回は、私かぜユニット(広報室)の林部が、5月に行われた一番茶の収穫作業の様子や、お茶づくりに込める想いをお届けします。

■中津川の町、愛川町でお茶を育てる理由

神奈川県のほぼ中央、丹沢山地のふもとに位置する愛川町。

町の中央には中津川が流れ、豊かな自然に包まれています。

実は私自身も神奈川県出身で、幼いころから愛川町にはキャンプや課外活動で訪れてきました。

そんな愛川町でお茶事業を展開していることは、個人的にも縁深く、また非常に意義あることだと感じています。

マイファームがお茶の有機栽培を実践する理由はとてもシンプル。

「愛川町を流れる中津川を、今のまま維持したい」そんな思いからです。

町の中央を流れる中津川

■有機栽培に込めた想い――中津川を未来へつなぐ

丹沢山麓を源とする中津川には、キャンプ、釣り、家族レジャー等でたくさんの人々が集まります。

そこで触れる水は、いつまでも今のまま気持ちよく透き通っていてほしい。

それがマイファームの願いです。

お茶の有機栽培は簡単ではありません。

厄介な草や虫との闘いは際限なく続きますが、美しい中津川を見るたびに、川面を走る風を感じるたびに、人々の笑顔に触れるたびに、再び力が湧いてきます。

そうした自然との対話の中で、このお茶づくりを現場で支えてくれているのが、圃場の指揮管理を担うNO-RA代表・千葉さんです。

千葉さんに、愛川町でのお茶づくりに込める思いを伺いました。

「野菜やお茶を栽培する中で大切にしていることは、『調和のとれた、持続可能な形』を作ることです。

まず、目の前にいる生き物を大切にすること。加えて、山があり、里があり、その近くに森があり、さらに川があり、海がある。

我々は、海に流れる海産物もいただいてます。

山から海までの間で暮らす人々が、山と海の両方から恵みを受け取る。そんな仕組みを守っていきたいと考えています。

そのためには、まず山を綺麗にすることが大切です。

山に最も近い里にある、ここ愛川町の水を綺麗保つことは、重要な使命のひとつ。

農業は、水に関わる仕事だと感じています。だからこそ、みんなで水を守っていく取り組みが大切だと、僕たちは考えています」

山々と茶畑

摘採機を操縦する千葉さん(右)と、アグリイノベーション大学校(※)の卒業生さん(左)

※「アグリイノベーション大学校」はマイファームが運営する社会人向け週末開講の農業スクール

■水源を守るお茶づくり

お茶の栽培では通常、多くの肥料を使います。

しかし、過剰な肥料は茶樹が吸収しきれず、余分な成分が地下水に流れ出し、水質汚染の原因になります。

ここ愛川町は、川の上流に位置する町。

だからこそ、地域の水を守るために、私たちは肥料の使用をぐっと抑え、自然の力を活かしたお茶づくりに取り組んでいます。

有機栽培への転換を進め、肥料の量も従来の1/4にまで減らしました。肥料の力で茶樹を太らせるのではなく、自然のサイクルに委ね、健やかな成長を促す栽培へと舵を切っています。

茶の収穫も、年数回に限定。刈り取り作業は複数回行い、刈り取った茶葉は畝間の通路に落として土に還すことで、腐葉土のような役割を果たし、土を育てます。

こうした自然循環の中での栽培は、初めは収穫量が減ってしまうこともありますが、茶の質は確実に高まっており、長い目で見たときによりよい環境が整ってきています。

■一番茶に表れる、今年の成果

今年は、ぐっと肥料を抑えた栽培に挑戦。

その成果は一番茶の味わいにもしっかりと表れています。

「えぐみや苦みが少なく、すっと飲める」

―そんな毎日の一杯に寄り添うお茶に仕上がりました。

5月のゴールデンウィーク明けから始まった一番茶の収穫では、私自身も現場で荒茶を味わう機会がありました。香りが豊かで、驚くほどすっと飲める。作業後の一杯が、心に沁みるおいしさでした。

収穫前の茶葉(左)と、一番茶(右)

■現場から見える風景と営み

一番茶の収穫作業は、草取り・収穫・運搬・荒茶づくりの繰り返しです。

1日で約2トンを収穫します。

草取りも一つひとつ丁寧に行い、特にヤブガラシやバラ科の雑草には日々苦戦しました。

一面に茶畑が広がる風景の中には、実は畑や鶏舎も点在しています。特に鶏舎近くの茶畑では、鶏ふんの匂いなどが漂い、ある意味でその風景と香りが一体となって、地域の風土をつくっているようにも感じます。

これは「守っていきたい景色」であり、「守るべき風景」だと感じます。

草取りは一列に一人ずつ入り作業します(左)、すべて手作業(右)

■森のような土壌の証“はんぺん”

もう一つ、印象的だった出来事があります。

「茶樹の下に、かの有名な“はんぺん”が出来ていた! 森のように豊かな土になってきたね」

と千葉さんが教えてくれました。

“はんぺん”とは、有機農業の中で落ち葉の下に自然発生する、土壌微生物の塊です。見た目が白くてふわっとしており、まるでハンペンのようだということで、そう呼ばれています。

この“はんぺん”は、その土地ならではの微生物がつくるものであり、言い換えれば「地域に根ざした命の証」。

茶樹の下にそんな豊かな土壌が育まれていることに、深い感動を覚えました。

こちらがその“はんぺん”です

■「みんなで遠くへ」-つながりが支える茶づくり

「早く行きたいなら一人で行きなさい。遠くへ行きたいならみんなで行きなさい」

アフリカのことわざであり、当社代表・西辻が大切にしている信念です。

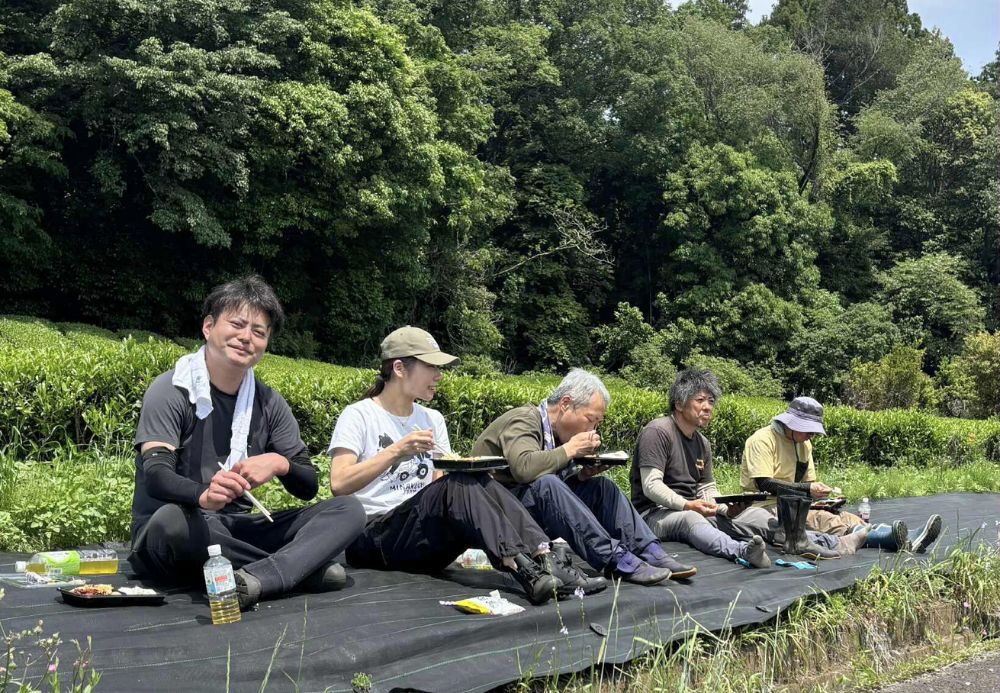

圃場を支えるNO-RAの千葉さん、アグリイノベーション大学校の卒業生さん、地主さん、地元のシルバーさん、そしてマイファームのスタッフやアドバイザーさんたち、多様な人々が関わり合いながら、一杯のお茶をつくりあげています。

一番茶の収穫作業には他部署から応援もあり、共に作業を行いました。

その際の声を紹介します。

▼ アグリイノベーション大学校事務局担当社員の感想

「 “農業のリアル” を久々に体で実感しました。

除草は結構好きな作業で楽しんでやっていたものの、1日ぶっ続けだとさすがに体的にしんどさが。除草しながら、AICの実習でとりあげる作業は、畝たてとか定植、収穫など、メインどころをかいつまんで凝縮したもので農家の仕事のほんのごく一部なのだなと実感。

延々と除草するみたいな、膨大な地道な作業をコツコツやっていくことが農家のリアルなのかもしれない、と感じました。

受講生の中には、まだ実習での作業しかやっていない方もいると思います。就農を考えている方にはこうした本格的な作業を一度経験していただくことも大切だと思います。

今度機会があれば受講生の方にも伝えていきたいなと思います」

▼ 千葉市ふるさと農園担当社員の感想

「AIや機械が進化する時代だからこそ、最後はやっぱり「人の手」が大事なのだと感じました。

お茶畑の草取りでは、「ヤブガラシ」を丁寧に手作業で取り除きました。これは機械では難しく、人の目と手で一本一本向き合う必要があります。

そして何より、その作業は「誰かにおいしいお茶を飲んでほしい」という、人の思いから始まっていることに改めて気づかされました。

ヤブガラシを根元から抜くコツを少しずつつかんでいく中で、自分の草取りスキルが上がってきたのも、ちょっと嬉しかったです」

青空のもとスタッフみんなでランチタイム

他部署のメンバーも応援に駆けつけてくれました!

地域のシルバーの方々のご協力にも感謝です

■あなたの暮らしに、清流の一服を

マイファームのお茶は、川のそばで、自然と人が共に育んだもの。

日々の暮らしの中で、ほっとする時間を届けられたら。

そんな願いを込めて、これから皆さまの元へお届けしていきます。

清らかな水とともに育った、やさしいお茶。

ぜひ一度、その一服を味わってみてください。

※今期の新茶(一番茶)は現時点(2025年7月2日時点)では一般ウェブ販売は開始しておりません。ご了承ください。

業務用のお取引にご興味のある方は、下記「Ochanowa」ウェブサイトの「Contact」よりお問い合わせください。

▽ マイファームのお茶ブランド「Ochanowa(おちゃのわ)」

公式サイト : https://ochanowa.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/ochanowa.official/

▽千葉さんの農園「NO-RA ~農楽~」

公式サイト : https://noraorganic.official.ec/

★最後までお読みいただきありがとうございました!

マイファームでは、これまでの農業経験の有無を問わず「自産自消できる社会」っていいな、と共感したメンバーが集まっています。スタッフ自身が、誰よりも自産自消を楽しみ、農や自然への理解を深めながら働いています。

マイファームで働くことに興味のある方は、ぜひ採用情報ページをご覧ください。

⇒マイファームで働きたい方へ