2025年10月6日

イベントレポート│ミライの農業をつくる研修プログラム【指導者向け集合研修】2025

こんにちは。

マイファーム 農業教育部 教育共創課の伊藤と申します。

農業ד教育”で、農業界の課題と向き合いたい。

その思いで私はこれまで、農業機械メーカー、学校教員(中高一貫校)、マイファームとキャリアを重ねてきました。

現在は、行政と連携し「農業×教育」の分野の開拓に力を入れています。

今回はそうした取り組みの1つである、2025年8月4日(月)~5日(火)に東京で実施した、「ミライの農業をつくる研修プログラム【指導者向け集合研修】」についてのレポートをお届けします!

↑ 参加者の皆様との集合写真。最後列の右から2番目が私です

【ミライの農業をつくる研修プログラム【指導者向け集合研修】とは?】

全国の農業大学校の教員をはじめ青年農業者育成に携わる方を対象に、東京都内にて1泊2日で行った宿泊型の研修プログラムです。

授業づくりや学生支援の方法、さらに農業現場の最新動向を学んでいただくことで、先生方の教育スキルを磨き、次世代の農業人材育成につなげることを目的に実施しました。

※WEBページ:https://agri-innovation.jp/futureagri/teacher

【「農業大学校」とは・そこで働く教員とは?】

みなさんは「農家になりたい」と思った時、どこで学ぶことを想像しますか?

「農業大学校」という、就農を目指す方などを対象にした、各都道府県が運営する実践的な農業教育機関(全国41道府県に設置)があることをご存じでしょうか。ここで学んだ多くの方が、農家として活躍しています。

そして、農業大学校で教える教員(職員)は、県の農業普及指導員や研究センターなどで経験を積んだ方々です。豊富な経験と知識をもつ教員が指導にあたるので、学生はより実践的な内容を学ぶことができます。

ただその一方で、農業大学校の教員となる方は、一般的な学校の教員が履修する教職課程を経ていない場合が多く、さらに農業大学校は通常の学校とは異なる制度設計で運営されていることもあり、指導にあたる上では苦労や悩みがつきもの…。

そんな先生方のお悩みに寄り添い、少しでも解決の手助けをすべく、今回の研修を開催しました。

◆1日目の様子

《オリエンテーション~自己紹介》

まずは自己紹介を通して緊張を解きほぐします。

今年の受講生(農業大学校の教員の方が大半)も積極的に参加してくださる方々ばかりでした。

↑ オリエンテーションの様子。農業大学校の教員の方が大半です。

《講義①》

テーマ:農業大学校に求められる役割と雇用就農につながる人材育成について

講師:東京農工大学農学部生物生産学科 曲木若葉氏(オンライン講義)

農業生産法人へ就職する卒業生の割合が年々上昇していることを踏まえ、今後の農業大学校での育成について研究者の視点から講義いただきました。

《講義②》

テーマ:新しい時代の人材を育てる授業づくりの考え方と手法を学ぶ

講師:山口大学 教育学部 田中智輝准教授

教育の専門家ではない職員の方々が教壇に立つ農業大学校。

田中講師からはまず、現在の学校教育についてわかりやすくお話しいただき、その後、現場ですぐに役立つ授業づくりの手法を紹介していただきました。

手法の一つとして「導入―展開―終末」という考え方があることをお話いただきました。

型があるだけで、授業の設計が各段にしやすくなります。

↑ 田中先生の講義で授業づくりの手法を学びます

《模擬授業》

田中講師の講義をふまえ、農業大学校の教員による、教員のための「模擬授業※」を実施しました。

「模擬授業」の取り組みは、小・中・高校では広く行われていますが、農業大学校の教員を対象にした取り組みはおそらく日本初!

※模擬授業とは…代表教員が授業を行い、それを他の教員が見て意見や感想を伝え合う取り組み。授業の工夫を客観的に見ることで「自分ならどう教えるか」を考えたり、学生の視点を知ったりする有効な方法。

授業者は、長野県農業大学校の町田希実先生。

「授業のレベルは下げずに、情報に意味づけ・重みづけをする」という教員の役割を意識し、私たちと何度もディスカッションを重ね、スライドを修正して臨んでくださいました。

聞き手は、学生になりきり授業に参加。

そうすることで、学生の学びのワクワクやつまずきポイントを知ることができます。

↑ 町田先生による模擬授業。他の参加者は学生役になり参加します

そして、「模擬授業」の後にはワークを実施しました。

問いは「あなたならこの授業の終末部(まとめ)にどのような内容をもってきますか?」

その後、田中先生によるフィードバックを受け、ご自身の授業を見直す手がかりにしていただきました。

私自身、教員をしていた時期があり、授業づくりの講義+模擬授業を、何とかこの「指導者向け研修」で実施できないか模索していました。

今回、町田先生、長野県農業大学校のご協力により、非常に充実した学びの時間を持つことができました。ありがとうございました!

↑ 模擬授業のあとのワークとフィードバックで学びを深めました

《講義②》

テーマ:学生の意欲を引き出す教育者としてのマインドを考える

講師:(一社)全国農業改良普及支援協会 普及参事兼研修部長/元栃木県職員 関戸章一氏

学生を導く上で欠かせないのが、学生に対する情熱や愛。

どんなにうまく授業をしても、学生を信じる心や思いがなければ、なかなかついてきてはくれません。

関戸講師には、ご自身の農業大学校での経験をもとに、学生のやる気を引き出すために教育者が大切にすべきマインドについてお話しいただきました。

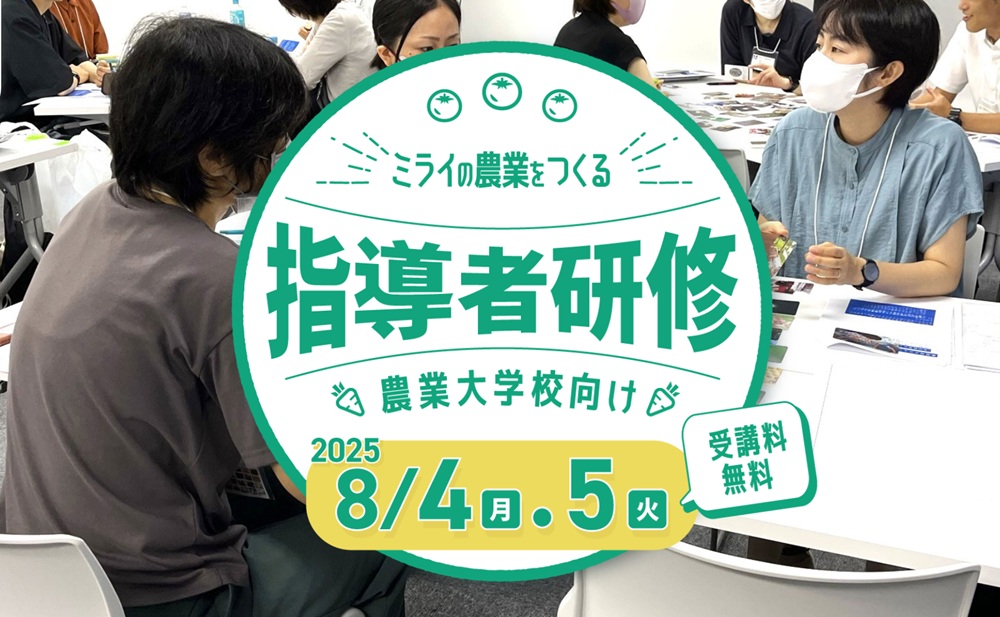

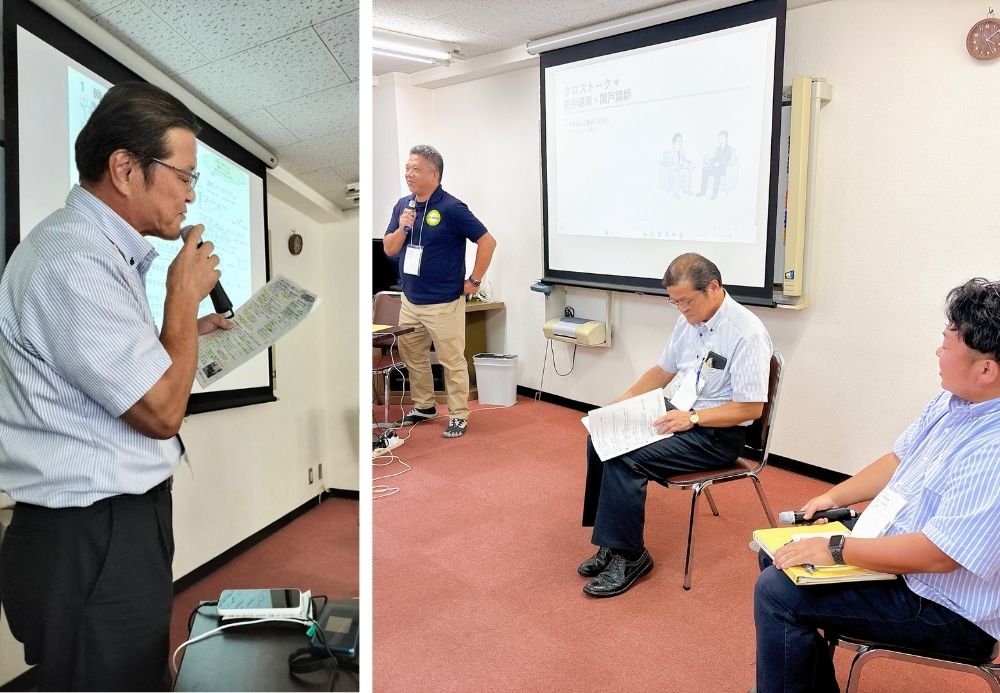

《クロストーク:田中講師×関戸講師》

ファシリテーターにはコーチングのプロ・蓜島氏をお迎えし、学生支援・教育の課題について意見交換を行いました。

各プロの専門的知見や経験に基づいたお話が、受講生の気づきや学びを深めてくれました。

↑ 関戸氏の講義と、講師たちによるクロストーク

《座談会》

田中講師、関戸講師、蓜島ファシリテーターの3グループに分かれ、受講生からの質疑応答にお答えいただきました。

小さなグループで話すことで、率直な悩みや具体的な対応についてアドバイスを受けることができ、有意義な時間となりました。

田中講師のグループでは、学生との関わり方についての質問が多く寄せられました。

「うちの学校でもそうだよ~」という共感の声も数多く聞かれました。

関戸講師のグループでは、農業大学校あるある・教員あるあるの話題で大いに盛り上がりました。

関戸講師には農業大学校の教員だからこそできる支援があると、力強く語っていただきました。

蓜島氏のグループでは、コーチングや傾聴の重要性と手法についてお話しいただきました。

受講生からは「コーチングだけでも別に講義を組んでほしい」との声も上がるなど、好評でした。

↑ 小グループでの座談会で疑問点を解消

《懇親会》

たくさん学んだ後は、懇親会で参加者同士の交流を深めました。

食事を共にすることで、お互いの深い部分を語り合い、悩みを共有することができました。

解決策がすぐに見つからなくても、「自分と同じ悩みを抱えている人がいる」と知るだけで、大きな励みになります。

こうした交流ができることは、リアル開催ならではの強みです。

↑ 懇親会で参加者同士交流を深めました

◆2日目の様子

《講義④》

テーマ:データ駆動型営農指導の事例と、PLシミュレーション・コミュニケーション研修の体験

講師:デジタルハリウッド大学 教授/高知県IoPプロジェクト「SAWACHI」統括スーパーバイザー 太場 次一氏

2日目の午前は、データを用いた効率的な営農について、高知県のプロジェクトをもとに太場講師にご講義いただきました。

数字をもとに仮説や問いを立ててトライしてみる──これからの農業には、「教える」から「ともに学ぶ」へ、そして数字から自ら問いを立てる姿勢が重要であることを示してくださいました。

↑ 太場講師からデータを用いた効率的な営農について学びます

また、太場先生が開発・設計に関わっている「PLシミュレーションツール」と「コミュニケーション研修」を受講生に体験いただき、学生のワクワクポイントや新しい学びのスタイルを実感していただきました。

「PLシミュレーションツール」は、環境制御ハウスでのトマト栽培を題材に、何にどれだけ投資し、何年で資金を回収できるのかをゲーム感覚で経営を学べるツールです。

農業者が無償で担ってきたサービスが可視化され、経営を考えることの重要性と難しさを、楽しみながら学べます。

こうしたツールを通じて、学生がワクワクしながら学ぶことの大切さを先生にも体験いただきました。

↑ 「PLシミュレーションツール」でワクワクしながら学ぶ経験を

続いての「コミュニケーション研修」は、農業現場でよくある「言った」「聞いていない」「指示通りに動いてくれない」といった場面を体験できる研修。

参加者は、指示を出す役・指示を伝える役・指示を受け取る役・指示を実行する役に分かれ、元の形と同じ形をつくることを目指します。

コミュニケーションのコツや伝え方の工夫を体験的に学ぶ中で、受講生からは「もしかしたら私の言い方では伝えたいことが伝わっていなかったのかも…」という気づきの声も上がりました。

↑ 「PLシミュレーションツール」でワクワクしながら学ぶ経験を

《講義⑤》

テーマ:農業生産法人の現場と採用・育成の実態を知り、学校での指導やキャリア支援に活かす

講師:株式会社ベジアーツ代表取締役 山本 裕之氏

農業生産法人の代表から、一緒に働きたい人材像や、そうした人材を育成するために学校現場でどのような取り組みをしておくと良いのかについて、現場の視点からお話しいただきました。

株式会社ベジアーツは、さまざまな取り組みによって平均年齢29歳と若い世代が中心の、活気ある農業法人です。農業大学校の卒業生が課長として活躍しており、受講生にとっては「自分の学生もこんなふうに社会で力を発揮できるのかも」というイメージを持つ機会となりました。

↑ ベジアーツ山本講師の講義

講義の後には質疑応答の時間があり、ベジアーツのような会社に学生を送りたいと考える先生が多い中で、どうすれば良い法人を見つけられるのか、またそのような会社で活躍できる学生像とはどのようなものか、というテーマについて、参加者と山本講師が意見交換を行いました。

↑ 質疑応答で意見交換

《アクション宣言》

最後に、2日間の研修の締めくくりとして、これまでの学びをふまえて明日から挑戦する「次の一歩」をグループメンバーの前で宣言しました。

一人ひとりが、これから頑張りたいことを発表しました。

↑ グループメンバーの前で「アクション宣言」

◆研修を終えて

今回の研修を通じ、私たちとしても、農業大学校の指導者の皆さまを支援することが、ミライの農業を担う次世代の支援につながることを改めて実感しました。

これからもマイファームは、さまざまな取り組みを通じて、農業者・次世代農業者、そしてその育成に携わる皆さまと一緒に、ミライの農業をつくりあげていきたいと考えています。

研修にご参加くださった皆さま、本当にありがとうございました!

◆SNSのご案内

今後の研修のご案内や過去の開催の様子を、各種SNS公式アカウントで発信しています。

ぜひフォロー・いいねをお願いいたします。

「ミライの農業をつくる研修プログラム」

Instagram:https://www.instagram.com/future.agri.mf/

X(旧Twitter):https://x.com/future_agri_mf

Facebook:https://www.facebook.com/future.agri.mf

WEBサイト:https://agri-innovation.jp/futureagri/

★最後までお読みいただきありがとうございました!

マイファームでは、これまでの農業経験の有無を問わず「自産自消できる社会」っていいな、と共感したメンバーが集まっています。スタッフ自身が、誰よりも自産自消を楽しみ、農や自然への理解を深めながら働いています。

マイファームで働くことに興味のある方は、ぜひ採用情報ページをご覧ください。

⇒マイファームで働きたい方へ